Cuore di tenebra - Nexus #7

Dietro l’accordo tra Congo e Ruanda non c’è solo la fine di una guerra. C’è la battaglia silenziosa per il coltan, il “cuore” tecnologico del nostro tempo, che si gioca nelle viscere della terra.

Non è una notizia da prima pagina, eppure l’accordo raggiunto il 27 giugno tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, dopo anni di conflitto, merita attenzione. Nonostante si tratti di un’intesa regionale tra due paesi africani che raramente occupano le prime colonne dei quotidiani di settore, e benché non coinvolga direttamente le grandi potenze né cambi da solo l’ordine mondiale, è un evento indicativo. Indicativo perché si presta a diversi livelli di lettura, tutti rivelatori delle dinamiche contemporanee:

l’evoluzione del peacebuilding globale, dal predominio delle missioni ONU negli anni ’90 al ruolo crescente di mediatori non tradizionali come il Qatar o degli Stati Uniti in versione “light footprint”;

la lunga e dolorosa storia dei conflitti nella regione dei Grandi Laghi, dal genocidio ruandese del 1994 alle guerre del Congo (1996-2003) e alla militarizzazione delle risorse naturali;

la nuova centralità dell’Africa nella competizione tecnologica globale, con il crescente interesse cinese, turco e del Golfo per i materiali critici e le terre rare del continente.

Ma andiamo con ordine.

Partiamo dai fatti. Il 27 giugno scorso, i ministri degli Esteri della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda hanno sottoscritto a Washington un accordo di pace volto a mettere fine a un conflitto che da trent’anni infiamma il Kivu, la turbolenta regione nordorientale del Congo. Pur non essendo mai stati formalmente in guerra, Kinshasa ha più volte accusato Kigali di appoggiare il gruppo armato antigovernativo M23, attivo nel Kivu, e di aver persino inviato proprie truppe sul terreno. All’inizio di quest’anno, l’M23 aveva conquistato i due principali centri urbani della regione: Goma, nel Nord Kivu, e Bukavu, nel Sud Kivu, causando non pochi problemi al governo centrale.

L’intesa, raggiunta con la mediazione di Qatar e Stati Uniti, impegna le due nazioni a rispettare l’integrità territoriale reciproca, cessare le ostilità e procedere al disarmo delle milizie coinvolte. Tuttavia, il presidente ruandese Paul Kagame ha sempre respinto ogni accusa, negando di aver inviato forze militari in territorio congolese o di aver sostenuto l’M23 con addestramento o risorse finanziarie.

Va aggiunto che l’M23, pur avendo preso parte ad alcuni colloqui preparatori, è rimasto fuori dal testo dell’accordo finale. Al momento, quindi, resta incerto se il movimento ribelle deciderà di rispettarne o meno i termini.

Ma da dove arriva l’M23? Non dal nulla, com’è ovvio. È nato come una scissione del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo (CNDP), un gruppo armato che nel 2009 aveva tentato invano di prendere il controllo del Kivu. Il nome “M23” richiama la data del 23 marzo 2009, giorno in cui vennero firmati gli accordi di pace tra il governo centrale di Joseph Kabila e il CNDP. Quel patto prevedeva la smobilitazione dei ribelli e la loro integrazione nell’esercito regolare congolese. Ma non tutti accettarono: un’ala più intransigente stracciò gli accordi e diede vita, pochi anni dopo, al Movimento del 23 Marzo.

Da allora l’M23 ha ripreso le armi contro l’esercito della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e contro la missione di pace dell’ONU, la MONUSCO, operando soprattutto nel Nord e Sud Kivu. Fin dagli esordi il gruppo è stato sospettato di ricevere supporto militare ed economico dal Ruanda, che ha interessi strategici nell’est del Congo. Kigali ha sempre negato ogni coinvolgimento diretto, ma secondo ONU, UE e USA, il Ruanda vede nell’M23 un utile strumento per controllare una regione che considera cruciale, anche perché lì si sarebbero rifugiati esponenti delle milizie hutu responsabili del genocidio del 1994.

Negli ultimi tre anni poi, l’M23 ha ampliato enormemente il suo controllo territoriale, conquistando estese porzioni del Nord Kivu, una regione che custodisce ricchezze minerarie immense. Da aprile 2024, i ribelli controllano Rubaya, sede della più grande miniera di coltan della regione dei Grandi Laghi.

Il coltan (columbite-tantalite) è una risorsa strategica per il mondo contemporaneo: da questo minerale si estraggono materiali indispensabili per la produzione di dispositivi tecnologici, dalle batterie degli smartphone ai computer portatili fino alle lavatrici. E non è tutto: il Nord e Sud Kivu nascondono sotto la loro superficie riserve di cobalto, oro, stagno e terre rare, tutte risorse fondamentali per alimentare la transizione verde e digitale globale. In questo contesto, il conflitto non è solo una guerra locale per il territorio, ma una lotta per il controllo delle vene minerarie che nutrono le supply chain tecnologiche del mondo. Il che spiega perché la questione dell’M23 vada ben oltre i confini del Congo e perché attiri l’attenzione di attori globali come USA, Cina e le monarchie del Golfo.

Il coltan del Kivu non alimenta solo i conflitti locali: è il cuore di una rete globale di traffici, interessi politici e profitti miliardari. Secondo le Nazioni Unite, nel 2024 circa 150 tonnellate di coltan sarebbero state esportate illegalmente dalla Repubblica Democratica del Congo verso il vicino Ruanda. Da lì, il minerale entra nelle catene di approvvigionamento mondiali, spesso ripulito da ogni traccia della sua origine illegale, per finire nei dispositivi elettronici che usiamo ogni giorno.

In teoria esiste un sistema di certificazione pensato per garantire che il coltan provenga da miniere “pulite”: carichi provenienti da siti regolari, privi di legami con milizie o lavoro minorile, dovrebbero essere accompagnati da una targa che ne attesta la tracciabilità. Ma la natura informale del settore estrattivo, la corruzione diffusa e il controllo delle milizie su ampie porzioni del territorio rendono questo sistema facilmente aggirabile.

Diverse multinazionali sono finite sotto accusa per aver acquistato coltan proveniente da miniere illegali, spesso ricorrendo a intermediari per evitare legami diretti con il commercio illecito. A dicembre 2024, il governo congolese ha presentato una denuncia contro le filiali di Apple in Belgio e Francia, accusandole di trarre beneficio dal traffico di minerali “insanguinati”.

Ma non ci sono solo le aziende private. Anche le grandi potenze economiche si muovono per assicurarsi l’accesso a queste risorse strategiche. Nel febbraio 2024 l’Unione Europea ha firmato con il Ruanda un memorandum d’intesa da 900 milioni di euro, volto a sviluppare le infrastrutture del settore minerario ruandese in cambio di forniture di materie prime critiche, tra cui il coltan. I fondi rientrano nel più ampio piano europeo da 300 miliardi di euro - il Global Gateway - pensato come risposta alla Nuova Via della Seta cinese.

Un’intesa che ha scatenato l’ira di Kinshasa: il presidente Félix Tshisekedi ha definito l’accordo tra UE e Ruanda una «provocazione di cattivo gusto», accusando Kigali di arricchirsi grazie alle risorse sottratte illegalmente al Congo.

E allora torniamo all’accordo di pace siglato lo scorso 27 giugno. Ufficialmente, si tratta di un’intesa per mettere fine a un conflitto trentennale che ha insanguinato la regione dei Grandi Laghi. Ma basta grattare la superficie per capire che la posta in gioco va ben oltre la pace tra due nazioni africane.

Innanzitutto, è drammaticamente interessante notare come negli ultimi anni, l’ONU abbia perso credibilità e forza nella regione. La missione MONUSCO, presente in Congo dal 1999, è stata accusata di inefficacia e persino di complicità passiva nei massacri di civili. Questo vuoto di legittimità ha lasciato spazio a nuovi mediatori “non tradizionali”, come il Qatar – sempre più attivo nei conflitti africani grazie a una diplomazia finanziaria agile – e agli Stati Uniti, tornati ad esercitare la propria influenza con quella che qualcuno ha già definito una strategia da “neo-colonialismo 2.0”.

Il punto è che a Washington sembra importare relativamente poco della pace tra Kinshasa e Kigali. Quel che conta davvero è garantirsi un accesso preferenziale alle immense risorse minerarie del Congo orientale, in un momento storico in cui gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente la loro dipendenza dalla Cina per l’approvvigionamento di materiali critici.

Non a caso, durante la conferenza stampa che ha preceduto la firma, Donald Trump – sempre più ossessionato dal ruolo di “pacificatore globale” – ha detto senza mezzi termini:

“Stiamo assicurando agli Stati Uniti una grande quota dei diritti minerari congolesi”.

Parole che confermano che dietro il linguaggio della diplomazia si nasconde la realpolitik: Washington ha bisogno di un Congo stabile non tanto per motivi umanitari, quanto per consentire alle proprie aziende di operare nella regione senza il rischio di un conflitto armato.

Del resto, il tesoro minerario della RDC è colossale: il paese detiene circa il 60% delle riserve mondiali di coltan e produce oltre il 70% del cobalto globale, due risorse indispensabili per batterie di auto elettriche, pannelli solari, turbine eoliche e smartphone. È proprio questa ricchezza a rendere il Kivu un epicentro della competizione tecnologica globale: la Cina è già ampiamente presente con infrastrutture e accordi, e gli USA vogliono accorciare le distanze.

Come ha spiegato Massad Boulos, inviato speciale dell’amministrazione americana:

“Abbiamo bisogno di un ambiente favorevole alle imprese per raggiungere questo obiettivo. Stiamo parlando di investimenti multimiliardari, di posti di lavoro, di trasferimento di conoscenze. Ma non ci può essere prosperità economica senza sicurezza”.

Due accordi separati, uno con la RDC e l’altro con il Ruanda, sono già in fase di negoziazione e prevedono miliardi di dollari di investimenti americani in cambio di accesso preferenziale alle miniere.

Eppure, restano forti dubbi sull’efficacia e la reale tenuta di questo accordo. “Questo è un Grande Giorno per l’Africa e, francamente, un Grande Giorno per il Mondo!”, ha esultato Trump sul suo social Truth. Ma la realtà sul terreno racconta un’altra storia.

Amnesty International ha criticato duramente l’intesa, sottolineando come non preveda alcun meccanismo di giustizia per le vittime dei crimini commessi nella regione. “Senza affrontare il problema dell’impunità, l’accordo ha perso l’opportunità di agire su una delle cause storiche del conflitto”, ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty.

E i combattimenti non si sono fermati. Fonti indipendenti riportano che, nei giorni successivi alla firma, scontri tra l’M23 - sostenuto dal Ruanda - e i gruppi armati Wazalendo - appoggiati dall’esercito congolese - hanno continuato a insanguinare le province del Nord e Sud Kivu, con un numero imprecisato di vittime civili.

In definitiva, più che una pace duratura, questo accordo somiglia a una tregua fragile, utile a creare le condizioni per una corsa agli investimenti minerari. E la storia recente del Congo insegna che lo sfruttamento delle risorse, se non accompagnato da giustizia e governance, è spesso il preludio a nuovi conflitti e atrocità di massa.

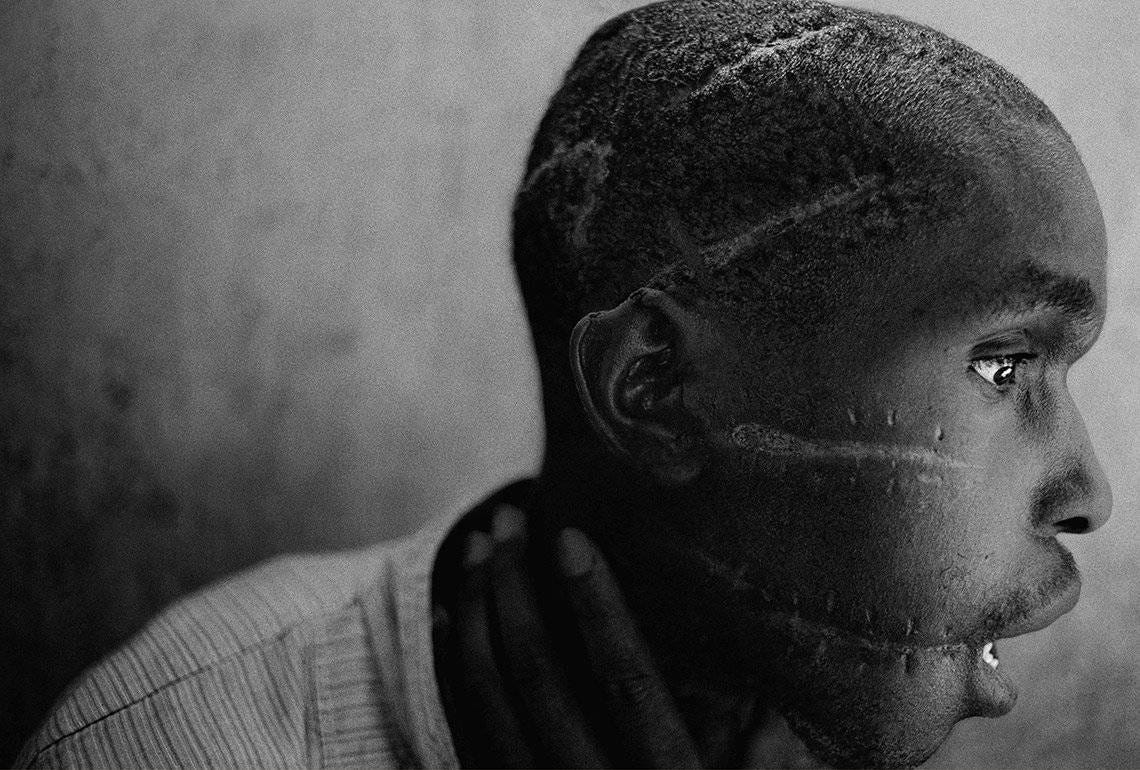

È un copione già visto, e a pensarci bene, la storia non è troppo diverso dal mondo raccontato da Joseph Conrad in Cuore di tenebra (1899). Anche allora il Congo era il teatro di una feroce contesa per il controllo delle risorse – ieri l’avorio, oggi il coltan e il cobalto – e anche all’epoca, dietro la maschera della “civilizzazione”, si nascondeva una brutale logica di sfruttamento. La spedizione di Marlow lungo il fiume Congo, alla ricerca del misterioso Kurtz, diventa così un’eco inquietante di una storia che sembra ripetersi: quella di un territorio che, a distanza di più di un secolo, continua ad essere visto dal mondo esterno come un immenso deposito di ricchezze da saccheggiare, piuttosto che come una terra di uomini e donne da ascoltare e rispettare.

Per capire cosa sta accadendo oggi tra il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo bisogna risalire lungo due percorsi. Due storie che, come fiumi in piena, finiscono per confluire nello stesso lago di sangue, sfruttamento e speranza tradita: una lunga almeno due secoli, l’altra figlia dell’orrore del 1994.

È nella regione orientale del Congo, il Kivu, che l’avidità europea lasciò uno dei suoi solchi più profondi. Alla fine dell’Ottocento, quella che oggi chiamiamo Repubblica Democratica del Congo non era un territorio coloniale come gli altri: era la proprietà personale di re Leopoldo II del Belgio, un gigantesco possedimento privato che nessun altro monarca europeo osò mai reclamare in quei termini. Lo chiamavano Stato Libero del Congo, ma di libero non aveva nulla. Era, piuttosto, un feudo tropicale dove un re, mai visto da quelle parti, esercitava un potere assoluto attraverso compagnie concessionarie e milizie mercenarie come la Force Publique.

La missione ufficiale era quella di portare la “civilizzazione” e il commercio, ma dietro il velo di retorica umanitaria e religiosa si nascondeva una macchina di sfruttamento e morte. Il commercio dell’avorio e, soprattutto, della gomma – materia prima per alimentare l’industria europea di pneumatici e cavi elettrici – fu imposto con una brutalità tale da scandalizzare persino l’opinione pubblica europea del tempo. Interi villaggi furono dati alle fiamme per punire quote di produzione non raggiunte; uomini, donne e bambini mutilati alle mani per “dare l’esempio” agli altri lavoratori. Secondo le stime degli storici, tra il 1885 e il 1908 morirono tra i 10 e i 15 milioni di congolesi, un genocidio dimenticato che trasformò il paese in un paesaggio funereo di ossa e silenzi.

Joseph Conrad, che navigò il fiume Congo nel 1890 come capitano di battello a vapore, fu testimone diretto di quella spoliazione e ne restò profondamente scosso. Anni dopo, in Cuore di tenebra, avrebbe scritto di un luogo dove la “civilizzazione” era solo una maschera per nascondere una voracità senza fondo, una ferocia che contagiava non solo i carnefici ma anche gli spettatori, fino a svuotare l’anima stessa dell’uomo.

Quando il Congo ottenne l’indipendenza nel 1960, l’illusione di un futuro libero e prospero durò appena qualche anno. Patrice Lumumba, il primo premier eletto, tentò di liberare il paese dall’ombra coloniale e di restituirgli le sue risorse. Ma la sua visione di un Congo sovrano e ricco per i congolesi si scontrò con la realpolitik della Guerra Fredda e con gli interessi economici globali. Lumumba venne deposto, arrestato e infine assassinato, in un complotto che coinvolse CIA, Belgio e magnati minerari.

Il potere passò a Mobutu Sese Seko, un dittatore che regnò per più di trent’anni con pugno di ferro e una cleptocrazia senza precedenti. Mentre Mobutu accumulava una fortuna personale stimata in miliardi di dollari, le multinazionali straniere continuarono a drenare oro, rame, uranio e diamanti. Al popolo congolese, invece, non rimaneva altro che morte e disperazione.

Ma il dramma più recente si sarebbe innescato nel 1994, quando la vicina Ruanda sprofondò in uno dei peggiori massacri del XX secolo. In soli cento giorni, centinaia di migliaia di persone – in maggioranza tutsi, ma anche hutu moderati – furono massacrate dalle milizie hutu Interahamwe e dall’esercito governativo, con una ferocia che lasciò il mondo paralizzato. Il genocidio terminò solo con l’avanzata del Fronte Patriottico Ruandese guidato da Paul Kagame, che rovesciò il regime genocida e prese il potere a Kigali.

Ma la fine delle stragi dentro il Ruanda portò nuove tensioni oltreconfine. Migliaia di tutsi in fuga si erano già rifugiati nel Congo per scampare alle persecuzioni. Dopo la caduta del governo hutu, furono invece milioni di hutu – tra loro anche miliziani e autori del genocidio – a riversarsi nella regione del Kivu. Le foreste orientali del Congo divennero un rifugio per combattenti e civili in fuga, ma anche una nuova arena di vendette, sospetti e scontri armati.

Da allora il governo di Kagame, ancora oggi al potere, ha giustificato le sue incursioni militari in Congo con la necessità di proteggere la minoranza tutsi locale. Una minoranza che in parte è composta da rifugiati ruandesi e in parte da comunità che vivono nel Kivu da generazioni e si sentono congolesi, non più ruandesi.

Ma dietro la retorica della protezione etnica si cela anche un piano più concreto: controllare, tramite milizie come l’M23, i giacimenti minerari più ricchi della regione. Conquistando città strategiche come Goma e Rubaya – quest’ultima sede di una delle miniere di coltan più grandi al mondo – l’M23 non solo ha esteso la sua influenza, ma ha garantito al Ruanda un canale privilegiato per l’estrazione e la commercializzazione di materiali strategici.

“L’orrore! L’orrore!” Le ultime parole di Kurtz, il personaggio di Conrad consumato dalla brama di potere nel cuore dell’Africa, sembrano risuonare ancora oggi nelle foreste del Kivu. Perché qui dietro ogni discorso sulla pace, dietro ogni investimento miliardario, resta intatta la logica che vede il Congo non come una terra di popoli e culture, ma come un pozzo senza fondo di ricchezze da saccheggiare, come una delle bocche dell’inferno sulla base delle quali il mondo ha costruito il proprio benessere.

Neo-colonialismo: È un termine che torna spesso quando si parla di Africa e grandi potenze. Indica una forma di dominio più sottile e meno visibile rispetto al colonialismo tradizionale: qui non ci sono più soldati europei a issare bandiere, ma investimenti, contratti minerari, basi militari “temporanee” e aziende multinazionali che drenano risorse naturali lasciando in cambio briciole. Il Congo orientale è un caso da manuale: ieri l’avorio e la gomma, oggi il coltan e il cobalto, domani forse l’idrogeno verde o i metalli per i chip. La dinamica resta la stessa.

Risorse insanguinate - o “Conflict Minerals”: Coltan, cobalto, oro, stagno: minerali estratti in zone di conflitto, spesso da minatori ridotti in condizioni di schiavitù, bambini inclusi, per finanziare milizie armate. Un termine entrato nell’uso comune anche grazie al Dodd-Frank Act americano (2010), che ha tentato di regolarne il commercio. Ma nella pratica i sistemi di certificazione sono spesso aggirati, e smartphone, batterie e console continuano a contenere frammenti di guerre lontane.

Nel marzo del 2000 la PlayStation 2 arrivò nei negozi. Fu un trionfo immediato: nelle prime 24 ore Sony vendette un milione di unità, praticamente tutte quelle prodotte. Un successo planetario che avrebbe consacrato la console come la più venduta di tutti i tempi. Ma dietro ai sorrisi dei bambini – me compreso – che scartavano quella scatola blu, si nascondevano le lacrime di altri bambini, a migliaia di chilometri di distanza, nelle miniere del Congo.

La fame di PlayStation, unita al boom dei telefoni cellulari di quegli stessi anni, aveva fatto esplodere la domanda di materiali critici come il coltan, indispensabile per produrre condensatori elettronici. I prezzi schizzarono da 35 a quasi 400 dollari per libbra, mentre nelle miniere congolesi i lavoratori ricevevano appena 18 centesimi al chilo.

Quel boom scatenò una brutale corsa al “coltano”, l’oro nero del Congo. Le milizie armate, spesso sostenute da potenze regionali come il Ruanda, si contendevano il controllo delle miniere. Gli agricoltori vennero cacciati con la forza dalle loro terre, interi villaggi furono dati alle fiamme, le donne subirono violenze sistematiche, decine di migliaia di persone vennero sfollate. Anche l’ambiente ne uscì devastato, con foreste abbattute e interi ecosistemi distrutti.

Nel 2001 la stampa internazionale raccontò di sei minatori congolesi condannati a morte per essersi rifiutati di consegnare 25 sacchi di coltan alle milizie ruandesi. Lo scandalo fu talmente eclatante che persino le Nazioni Unite ne parlarono, denunciando la complicità tra gruppi armati locali e multinazionali.

Quello fu solo un assaggio di ciò che le forme più feroci del capitalismo globale sono capaci di infliggere: un sistema in cui la felicità di un bambino in un salotto europeo può poggiare sulla disperazione di un coetaneo che scava a mani nude nelle viscere della terra.

“Cuore di tenebra” di Joseph Conrad (1899): è il romanzo che ha svelato al mondo l’orrore nascosto dietro la “missione civilizzatrice” europea in Africa. Conrad, capitano di battello sul fiume Congo, scrive con lucidità e angoscia di una terra devastata dall’avidità, in un racconto che ha influenzato tutto il Novecento - e che ha ispirato Apocalypse Now. Ancora oggi, leggere Marlow che risale il fiume verso Kurtz è un viaggio nel lato oscuro del potere e del capitalismo.

“Congo” di David Von Reybrouck (2014): una monumentale storia del Congo, raccontata come un romanzo, ma rigorosa come un saggio. Van Reybrouck intreccia archivi, testimonianze dirette e anni di ricerca per mostrare come il passato coloniale e le crisi del presente siano legati a doppio filo. Un libro necessario per capire perché il Kivu resta oggi una delle regioni più martoriate al mondo.

Un docu-fulm: “L’Empire du silence” (2021) di Thierry Michel: un’opera cinematografica sui crimini commessi in Congo negli ultimi 25 anni, sulle responsabilità e sul silenzio della comunità internazionale

Ci vediamo il mese prossimo.

Gregorio

.